「どう声をかけたらいいのか分からない」

そんな言葉を、教育現場や子育ての場でよく耳にします。

子どもの気持ちが分からないとき、

先生や保護者の方は自分を責めてしまうことも・・・

実は「分かってあげたい」と思うその気持ちこそが、もう“共感”や”寄り添い”の始まりなんです♡

私は学校で不登校児童生徒の支援員としても活動していますが、日々の中で感じるのは

//

子どもだけでなく、先生や大人もまた、誰かに「分かってもらいたい」「受け止めてほしい」と願っている

\\

ということ。

共感や寄り添いは、子どものためだけではなく、大人にとっても心を支えるエネルギーなんです。

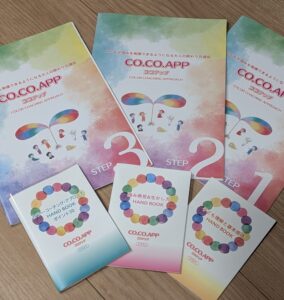

色彩心理学の世界では、色は“感情を表す”と言われます。

言葉でうまく表せない気持ちも、色で表すとスッと出てくることがあります。

たとえば、(ほんとごく一部ですが・・・)

赤:「積極的、自立心旺盛欲」

オレンジ:「社交的、世話好き」

黄色:「切り替えが早い、繊細」

緑:「観察力、合理的」

青:「冷静沈着、自制的」

紫:「個性的、慈愛的」

白:「生真面目、高い理想」

黒:「意思強固、カモフラージュ」

というように、私たちは無意識のうちに、色を通して感情を伝え合っています。

だからこそ、相手の“色”を感じ取ることが、共感の第一歩になるんです。

大人が自分の気持ちを理解し、大人自身が整えていくことで、

「私の関わりでいいんだ」と思えるようになります。

それは“自己有用感”と呼ばれ、

自分が他者や社会にとって「役にたっている」「必要とされている」と自分を肯定的に感じられる力のことです。

冒頭の「どう声をかけていいかわからない」

分かってあげたいという共感を持っていることを先生や支援者は忘れないで頂きたいです。

そして共感が安心感となり、子どもたちにも自然と伝わっていきます。

色を通して心を見つめることは、

自分にも、相手にも“やさしくなれる関わり”の練習です。

次回は、実際に色を使って「声掛けの引き出し」を増やす方法をお伝えします。